凍頂烏龍茶の里、南投県の鹿谷へ行ってきました!

こんにちは、台北ナビです。

一言で烏龍茶と言っても、いろんな種類があるのを皆さんはご存知ですか?今台湾で標高1000m以上の茶畑で栽培された茶葉は、ざっくりと「高山茶」と呼ばれていますが、これらはすべて烏龍茶。また、女性に好まれる紅茶に近い発酵と香り、味を持つ東方美人茶も烏龍茶の一種。梨山、阿里山、杉林渓、凍頂、大禹嶺など頭に産地がついたお茶もすべて烏龍茶なのです。

なので、「烏龍茶」と言っても、どこ産の?標高は?季節は?発酵度は?などにより香りや味はすべて異なるというわけです。細かく追及していくと、茶樹の年数、土地の肥沃度、山の斜面の傾斜度による日射時間の長さ、当年の雨量などなど切りがないくらい。また、最終的には茶農家の腕前というのもあると言えますね。

凍頂烏龍茶とは

さて、台湾の代表的な烏龍茶といえば、凍頂烏龍茶でしょう。

産地名から名付けられたこの烏龍茶は、台湾中部の南投県鹿谷郷凍頂山一帯で栽培されています。この一帯の産業はずばり烏龍茶栽培で、鹿谷郷に入ると、道の両側には、どこまで行ってもお茶屋さんがずらりと続いています。

この地方の気候は1年を通して温暖、夕方になるとよく雨が降ります。

その起こり

が、そもそも凍頂烏龍茶は、どこが最初の産地かというと、中国福建省の武夷山。

烏龍茶の苗木を台湾の凍頂山で育てたのが、凍頂烏龍茶の始まりなのです。どのようにして、この中国の苗木が台湾に渡り、鹿谷で有名な烏龍茶に変貌していったのでしょう?それは、1865年、南投県の鹿谷郷に住んでいた「林鳳池」という人が苗木を中国から持ち帰ったのが、事が始まり。林鳳池さんが福建から持ち帰った茶樹は36本。そのうち12本がこの鹿谷郷凍頂山で根付いたといわれています。この根付いた茶樹を、さらに改良していったのが現在の台湾産凍頂烏龍茶なのです。

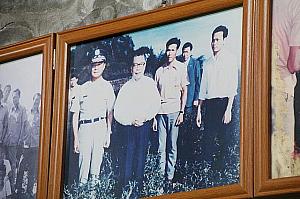

凍頂烏龍茶を語るにあたり、この人は外せません。台湾出身の林鳳池は、1819年出生。清朝の時代に苦学して当時の役人となり、中国本土へ渡りました。

ある年福建で科挙の試験が行われるというのを聞いた林鳳池は、行きたく思いましたが、貧しいので旅費が捻出できませんでした。そこで、同郷の人達がお金を工面し彼を援助しました。地元の人たちも何とか地元から官僚を出したいという意識が強かったに違いありません。その後、林鳳池は科挙に合格して、やがて首席になりました。この科挙試験というのは、官僚になるための登竜門試験で、試験の倍率は時代によって異なりますが、最終合格者の倍率は、約3000倍という時もあったそうです。また、平均合格年齢が50代だったというから、36歳で合格した林鳳池は、非常に優秀だったといえます。

数年を経て、彼は36本の茶苗を故郷の鹿谷郷へ持ち帰り、凍頂山に植えました。当時金銭面を援助してくれた人たちにも数本差し上げたそうです。茶畑を作りあげると、そのお茶はすがすがしい香りで、味もよく、その後、林鳳池はこのお茶を道光皇帝に献上しました。皇帝はおいしいと言って大そう喜び、このお茶は凍頂山からのお茶なので、それ以降、台湾烏龍茶は凍頂烏龍茶ともまで言われるようになったそうです。

「林鳳池」氏のお墓も鹿谷にあります。享年49歳。科挙に合格後鹿谷へ戻り、故郷の茶栽培の発展に貢献した彼のお墓の周辺には、小さな茶畑とミカン園、後ろにはビンロウの樹木が生い茂り、見晴らしのいい土地で、台湾一有名なお茶の産地を静かに見守っているように見えます。

援助人・林三顕氏

さて、林鳳池さんが当時持ち帰った苗は、当時金銭面を援助してくれた人たちにも数本差し上げた、と書きましたが、中でも最大の援助をした人が「林三顕」という人でした。

今回ご紹介している「為仁茶業」のオーナー林長庚さんの祖先にあたり、林三顕氏は、第5代。長庚さんは11代目にあたります。

老樹に逢えます

140年以上が経っています

「為仁茶業」の裏には茶畑が広がっています。

茶畑の中には、台湾原生茶樹の「蒔茶」の茶樹株が残されていました。

かつて凍頂烏龍茶が育つ以前は、皆この蒔茶というお茶を飲んでいたそうです。

聞いたところ味はいまいちだそうで、凍頂烏龍茶が普及し始めてからは、徐々に廃れていきました。

「為仁茶業」の横の道に表示

|

|

これです

|

茶畑の中にありました

|

|

茶葉も生え生きていますが、石のように見えます

|

林さんの店の裏庭も茶畑、鹿谷はお茶に囲まれたところなんです

|

|

斜め前の合作社の近くには、80年の茶樹があり、今でも飲まれています

|

お茶体験もできます

「為仁茶業」では、製茶体験や鹿谷ツアーも組まれています。

店の隣の建物で体験することができます。

以上、台北ナビでした。