若者の街・西門にひっそりと佇む日本時代の建物。中山堂でディープな台湾を堪能しませんか!?

こんにちは。台北ナビです。

今回は西門町に佇む趣ある建物「中山堂」へとやってきました。日本統治時代に造られた4階建てのこの建築物は、1992年に國家二級古蹟に指定され、歴史的価値の高さを認められました。76年の時を経てなお独特の建築美を残したまま、市民の文化交流の場として現役活躍中。2011年9月には3階部分を11月に4階部分を大幅リニューアルし、お茶やお花、映画に至るまで台湾文化をまるごと楽しめる文化施設に生まれ変わりました。見どころ満載の中山堂、今回は管理所の主任を務める黄國琴さんの案内で廻ります。では、さっそくご紹介しましょう。

繁華街・西門町のすぐそばにあります

西門町といえば、東京でいえば原宿のような若者向けショップが立ち並ぶ賑やかなエリア。買い物好きなら一度は訪れたことのある繁華街のすぐ近くに、「中山堂」はあります。

MRT「西門」駅からも、5番出口を出れば徒歩1分というアクセスの良さ。(正面玄関へは3番出口を出て徒歩3分)都会のど真ん中にかなり広大な敷地を使って立っています。総面積1237坪。建築の荘厳さも手伝って、正面から見上げると圧巻です。

庭部分もひろびろとした建物です

正面向かって左は元百貨店。今後ホテルを建設予定だとか

|

|

右には警察の建物が建っています

|

日本統治時代の建物です

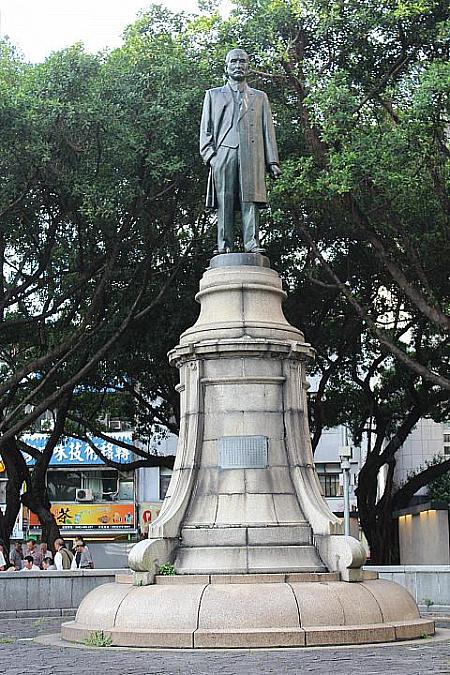

孫文の銅像

日本の長崎で講演した時の写真をもとに制作されたそうです

「中山堂」が建設されたのは1936年、今から76年前の出来事です。中山堂が建設される前、この場所には台湾総統府の庁舎が建っていました。当時は、ここが政治の要であったわけです。その後、日本統治時代に総統府が現在の場所に新築されると、ここには市民集会を目的とした「台北公会堂」が建設されました。それが今の「中山堂」。設計したのは、台湾総督府の営繕課というところに配属されていた井出薫という建築家で、この人の作品は今でも台北各所で見つけることができます。

建設から9年後の1945年には歴史が大きく動き、太平洋戦争に敗れた日本が台湾から撤退します。当時、日本人最後の台湾総督となった安藤利吉が降伏文にサインした場所が、この「台北公会堂」でした。日本の撤退後、中華民国政府の所有物となり、「台北市中山堂」と名前を変えてからも重要な役割を担っていました。国民大会と呼ばれる議会のような活動もここで開かれていましたし、迎賓館としても使われていたそうです。ちなみに「中山堂」の「中山」はもちろん孫文のこと。中山堂の庭には孫文の銅像が立っています。

台湾の歴史を見守ってきた中山堂は、今でも台北市民の文化交流の場として活躍しています。現在、「中正廳」「光復廳」という2つの会場は音楽会、舞台、婚礼やファッションショーの舞台として活躍中。2階には「保壘珈琲」という趣のある老舗コーヒー店があり、人気を博しています。

3階の「臺北書院」は茶芸や華道など伝統的な芸術に触れることができます

さらに2011年には3,4階部分が大きく改装され、3階に「臺北書院」がオープン。お茶やお花などの台湾文化が総合的に学べるサロンになりました。

「各階にそれぞれ特徴があるので、ゆっくり楽しんでほしい」と黄主任。こうした最新スポットに行くだけでも楽しめますが、まずは建築物としても見どころの多い中山堂を外観から詳しく見てみることをおすすめします。

西洋式と台湾独自の建築様式が混在しています

積み木のような左右対称の設計が特徴

足を洗うための洗い場

中山堂を設計したのは先ほども書いたとおり日本人ですが、1920年以降、台湾ではそれまでの西洋式から、もっと現代的な建築への移行を目指していました。その過渡期に造られた建築物は、西洋風と台湾独自のテイストが混在したものが多く、中山堂もそのひとつと言われています。

玄関の車寄せ部分は西洋建築

たとえば積み木を重ねたような左右対称の構造や、屋根つきの玄関(車寄せ)に見られるアーチ型の出入り口などは西洋建築の特徴。素材に鉄筋コンクリートを使用していることや、屋根部分のなだらかな曲線は現代建築の特徴と言えるそうです。時代を感じさせるのは、車寄せの内側に、足を洗うための洗い場が設けられていること。当時台湾の道路は今ほど整備されていなかったため、街を歩く一般市民の足元は泥だらけでした。そんな市民のための設計が今も残っています。

素材は台湾独自のものが使われています

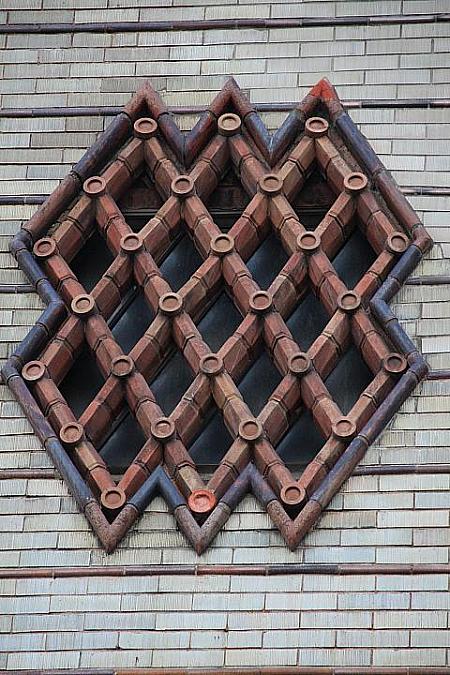

こちらも「紅陶」を使った通気口

中山堂は古いだけでなく、建物になにか独特の雰囲気を持っています。その理由のひとつになっているのが、使われている素材の色だと黄主任は言います。10種類以上の素材を使ったレンガやタイルがさまざまな図案で配されていて、さらに色合いがどれも特徴的なんです。

中でも際立っているのが、「保壘珈琲」のテラス席から確認できる3か所。1か所目は3、4階テラスの手すり部分。建物全体を縁取るようにほどこされている朱色の特徴的な瓦が見えます。この瓦は台湾独自の風情を出すために「紅陶」という地元の土を採用したものなのだそうです。当時、設計者の井出薫は「西洋建築から脱却し、台湾の建築を現地化させるべきだ」と主張していたと言います。台湾の素材を使った台湾ならではの建築を目指す象徴が、この瓦だったというわけです。

2か所目はあせた草、あるいは薄い小豆のような色をした壁のレンガ。北投に伝わる北投焼という製法で作られたこれも台湾ならではの素材です。中山堂が建築されたのは太平洋戦争の直前でした。そこで日本政府は、公会堂が戦時に攻撃を受けないよう、あえて目立たないくすんだ色を選んだのだそうです。そのためこの色は後年「國防色」と言われました。しかもこのレンガ、表面には40以上の溝が掘ってあるんです。光の反射を防ぐための工夫ということですが、造形としても美しく、細かい仕事が光っています。

3か所目は、3階部分の両側に配置された格子状の窓。中国の伝統的なデザインを採用した通気口で、ここにも台湾独自の「紅陶」が使われています。そのほかの窓も平凡ではなく、円形だったり、また壁に対して斜めに作ってあったりと、とにかく趣向を凝らした設計が目立ちます。こうした特徴を庭から、あるいは中のお店から眺めるのも面白いですよ。

いよいよ建物の中に入っていきます!

中正廳前のロビーにも見どころがいっぱい

イスラム建築の影響を受けた柱

ではいよいよ建物の内部へ入っていきましょう。

正面入口を入るとすぐ、「中正廳」というホールへとつながるロビーが広がります。西洋風のポーチから一転、ここは中正紀念堂と似たようなテイストで、蒋介石率いる国民党が大幅改装したことが伺えます。といっても建築当初から残っている物も多く、それらは日本色から中華民国色へマイナーチェンジしているのが特徴。たとえばロビーの柱は、イスラム建築の影響を受け細かい装飾が施されているんですが、日本時代には「菊」をかたどっていた部分が、すべて梅の花に変わっています。

国民党によって内装は中華テイストに

|

|

「中華花藝」という流派のお花が活けられています

|

かつてのチケット売り場は古跡に

現在チケット売り場は小部屋に

また、現代に入って大きく変わってしまったものといえば、チケット売り場です。

黄主任曰く、今は部屋を開放し、PC画面を見ながら席を選ぶシステムになったそうで、その昔使っていた小さな窓口は古跡として残っているだけだとか。写真では大きく見えますが、小窓はまるでミニチュアアートのような可愛さなので、ぜひ探してみてください。

インフォメーションと待合室を兼ねたコーナー

|

|

これが以前の窓口

|

2階は保壘咖啡という老舗が入っています

|

|

保壘咖啡へと続く廊下

|

建設当時から残る装飾

中山堂のメインホールである「中正廳」は、当時集会場として造られたもので、2階分の高さを設け、約2000人を収容できる当時としてはかなり規模の大きな室内会場施設でした。日本時代には重要な式典、会議や文化活動の多くがここで行われ、中華民国となって以降も先述の国民大会、総統の就任式など重要な議事の場だったそうです。そして台北市内に今のようにさまざまなホールや劇場が建つ前は、音楽や舞踊などの貴重な表現の場所として、また映画上映会などにも頻繁に活用されてきました。

客席は1122人収容可能

こうした役割は現在でも担っています。新しい時代の演出に対応するため、2001年、2005年に舞台装置を改装。1階658席、2階464席、計1122人収容の小規模ホールとはいえ、年月を経て独特の雰囲気を持った中正廳の需要は多く、二胡など伝統芸能やクラシック音楽のコンサート会場として、今でもほぼ毎日使用されています。取材日はちょうど、台北市立楽団主宰の催し物のリハーサルが行われているところでした。

歴史の転換地点だった光復廳

中山堂にはもう一つホールがあります。それが2階にある「光復廳」です。「光復」というのは、台湾が日本の植民地支配から解放された、という意味を表す言葉。先ほど書いた安藤利吉による降伏式の舞台が、この光復廳だったのです。まさに歴史の転換地点だったこのホールは、今でも国賓級のお客さんを招いた宴会から、ファッションショーの会場、一般市民のダンス大会や結婚式まで、さまざまな用途で使用されているそうです。「記者会見などが開かれることもあります」と黄主任。中正廳が大ホールなら、こちらは小ホールという感じです。客席設備はありませんが、フレキシブルに使える空間で、イスを設置すれば500人、置かなければ1000人を収容できるそうです。

豪華な大階段

当時の姿を今に残すこのホールの意匠もかなり凝っていて、採光のため3階部分まで高さを取ったアーチ状の天井からは、3つの立派なシャンデリアが吊るされています。左右からステージへとつながる大階段、タイルによる壁の装飾、先端の尖ったアーチ型の窓はどれも特徴的ですが、すべてイスラム建築の影響を受けているのだそうです。ちなみに4階のテラスから、アーチ型の窓を間近で見ることができます。

踊り場に中山堂を代表するアートが

2階から3階への階段の途中にあります

「光復廳」から3階の臺北書院へは、左右に開いた大階段で。その踊り場の壁一面に飾られているアートがあります。これは台湾の彫刻家・黄土水によるもの。パノラマ感のある作品の名は「水牛群像」といいます。

黄土水は日本で美術を学び、東京美術学校(現在の東京芸術大学)を卒業しました。1920年に第2回帝国美術院展覧会(現在の日展)に初入選すると、第3、4、5回も続けて入選し、高い評価を得ました。その黄土水が一心不乱に製作に打ち込んだのが、「水牛群像」なのだそうです。この作品を作り終えた1930年には東京で亡くなっていますので、まさに命をかけて作った遺作だったのですね。

黄土水がこの世を去った翌1931年、彼が残した80作が台湾総統府に飾られます。台湾総統府が移転し、1936年に台北公会堂、つまり現在の中山堂が建設されると、黄土水の妻は公会堂に「水牛群像」を贈呈。以来、この作品は最も大切な芸術として、この建物とともに歴史を重ねてきました。作者の魂と歳月の重みが感じられる荘厳な作品は、一見の価値アリです。

台湾の今と昔を知るなら中山堂へ!

歴史に翻弄されながらも、文化交流の場として揺るぎない存在でありつづける中山堂。日本人にとっても縁の深いこの建物は、観光客にも無理なくアクセスできる場所にありながら、日台の歴史や台湾文化への造詣を深められる魅力的なスポットでした。黄主任にお尋ねしたところ、5~10人くらいの団体客であれば、日本語ガイド付きの館内案内に対応できるとのこと。大小ホールの見学や、臺北書院での講座受講なども可能だそうです。中正廳での演目は、当日空席があればその場でチケットを買うこともできますし、ふらりと立ち寄ってお茶やコーヒーを楽しむ場所としてもおすすめです。

ちょっとディープな台湾旅行を楽しみたい方は、ぜひ一度中山堂を訪れてみてください。

以上、台北ナビがお届けしました。